メルマガ: 74th 「投資動向とビジネス戦略:市場の変化を読む」

【目次】

1.今週の一言/メインは野菜

2.モノリスの活動日記/新しいロゴ

3. 金融コラム/過去1年の投資家売買動向

4. 経営コラム/飲食事業は規模の経済がない、簡易数値分析

1. 今週の一言/メインは野菜

こんにちは。門垣です。

今週は関西出張でした。久々に京都に行きましたが、観光客が大勢いて、コロナ前に戻ってきたと感じました。夜ごはんは、LURRA東山へ。

デンマークの有名なレストランNomaで修行したシェフが運営する、ガスの火を使わない、野菜がメインのエンターテイメントを追究したレストランです。

最近は、お客様の9割が海外の方みたい。

なので、コースの説明は日本語を英語でしていましたね。

メインの野菜ステーキ

数ある飲食店の中で、なぜこの店を選ぶのか。

サービス業には【違い】を明確にすることが大事だなと改めて感じた一週間でした。

2. モノリスの活動日記/新しいロゴ

マネーコンパス株式会社(資産運用助言サービス)

Monolith Consulting Group(戦略コンサルティング)

の新しいロゴができました。

3. 金融コラム/過去1年の投資家売買動向

先週6日、東京証券取引所が投資家別の売買動向(22年4月~23年3月)を発表しました。

過去データになりますが、日本株市場の概要を掴むことができます。

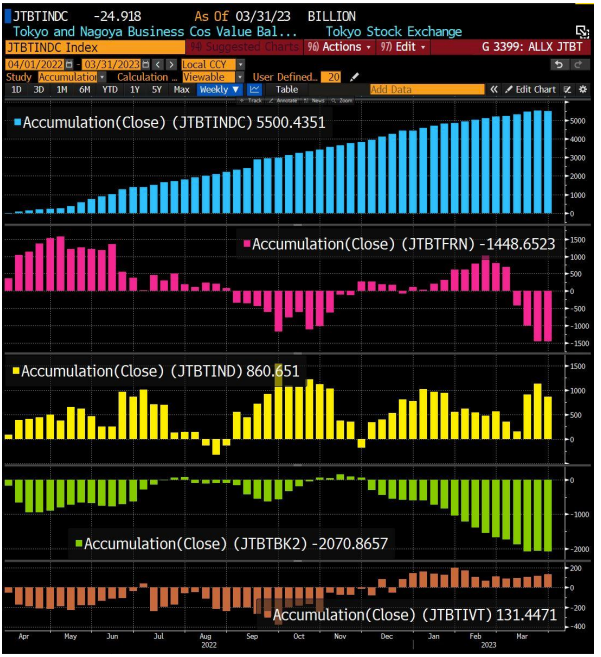

下のチャート図(上から各差し引きのデータ)です。

事業法人5.5兆円の買い越し

外国人投資家1.4兆円の売り越し

個人投資家8,600億円の買い越し

信託銀行(≒年金)2.1兆円の売り越し

投資信託売買1,300億円の買い越し

(出所:Bloomberg)

外国人投資家と信託銀行(≒年金)のみ売り越しという結果に終わりました。

ちなみに、同時期の、TOPIX指数、日経平均株価の変化率は、それぞれ3.05%、1.36%と上昇しています。

今年は、

・米国利上げの終焉

・大統領選の前年(株価がよく上がる年)

・植田氏の日銀の就任

・G7広島サミット

等重要イベントが目白押しです。

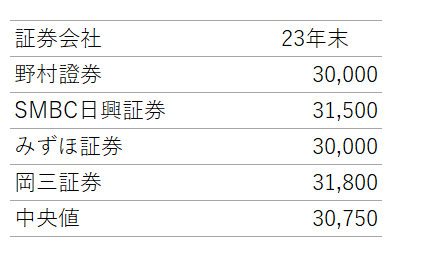

そんな中、各証券会社の日経平均予想値(23年末)の中央値は、30,750円と現在の水準27,518円と比較して11%近く上昇することが見込まれています。

最近、様々な富裕層の方が日本株や米株について関心をもち、いつどのタイミングで、どのような株を買ったらいいかとお問い合わせを頂きます。

もちろん株は債券と比較して変動が多く、リスクもかなり大きいですが、その分リターンも大きいです。

一方で、何もしなければリスクはなく損はしませんが、もし株が上昇した時は、機会損失をするため、悩ましいところですね。

米国の利上げが打ち止めになると、リセッション(景気後退)がくると言われています。当たり前ですが、景気後退時期は株価は下落します。

白:日経平均

赤域:米国景気後退期

(出所:Bloomberg)

より売買のタイミングが大事になってきそうですね。

4. 経営コラム/飲食事業は規模の経済がない

先週は、会食が多かったり、飲食関係者と話す機会がありました。

飲食店を経営すると、仕入れ、生産、マーケティング、営業、会計、人材マネジメント等、ひとつのお店で全て学べるので、ビジネスの基礎を学べるんですよね。私の実家も飲食店をやっているため、非常に関心深いトピックです。

本日は、私が最近行った上場飲食チェーンを運営する12店を調べてみます。

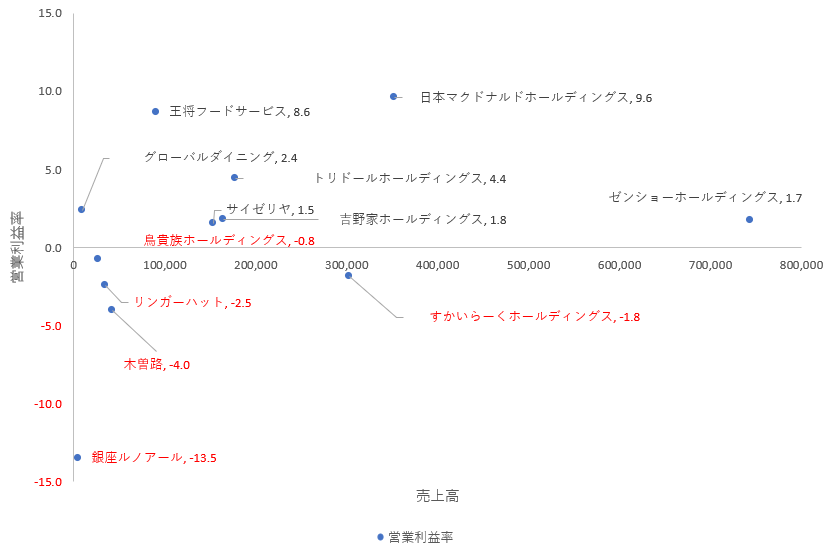

まずは、直近12ヶ月の売上と営業利益率の比較。

言わずもがな、客数×単価×業態で決まる業界です。

売上を上げても利益率が上がらない、つまり、規模の経済が働かない業界構造になっています。

営業利益率ワースト一位はルノアール(ここだけ喫茶店なので比較は難しいですが)。銀座や都心にお店を構える傾向があり、運営店は100店舗ほど。かつ珈琲一杯飲んだ後にも、無料のお茶が出たり、しっかりとしたおしぼりも出してくれることから、長居する顧客も多く、当然のように利益率-13.5%と、とても低い実績ですね。

一方でベスト1位はマクドナルド。こちらは都心部や地方に関わらず、約3,000店舗展開しています。

一店舗あたりの売上高平均は約1.2億円としゃぶしゃぶを展開する木曽路2.2億円に次ぐ第二位。

それに加えて、フランチャイズ展開や、誰でも働ける効率的なオペレーションを整えていることから、高利益率を維持しています。

中学時代に、職業体験でマクドナルドで働きましたが、フライドポテトへ塩をふるときは、Mの字にかけるなど、とにかく教育がしっかりとしていました。(Mの字は本当にルールがあったかわかりませんが…。)

飲食業界は、店舗を拡大しても共有できるコスト(固定費)が少ない為、各店舗で保有するコストが高く、どうしても利益率があがらない構造です。

そのため、大手企業は、セントラルキッチンを保有し、日次で数値を管理できるシステムを導入しながら、その地域やターゲットの特性に合わせて、メニューの入れ替えを行い、利益率向上を図ります。

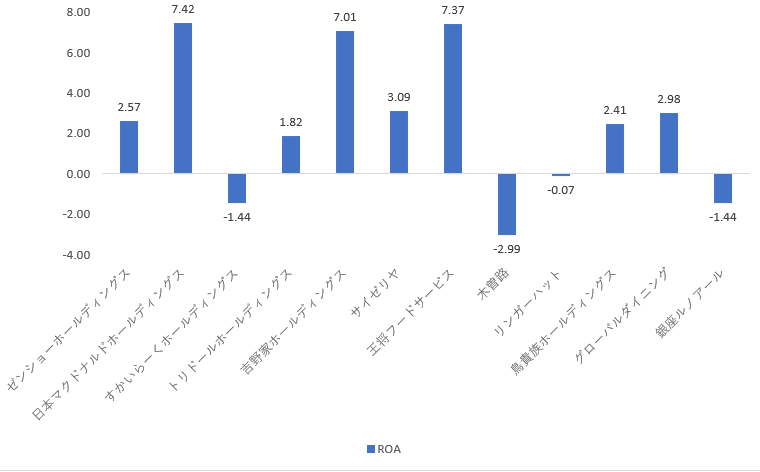

次に総資産を活用してどれだけの収益を生んでいるか、ROA(純利益/総資本)の指標を見ていきます。

日本マクドナルドが7.42%、王将が7.37%と位置づけています。

王将は売上高が約900億円ですが、売上約7,500億円のゼンショーと比較しても、営業利益率も8.6%VS1.7%と差があり、ROAも高いことから健全な経営をしていると言えます。

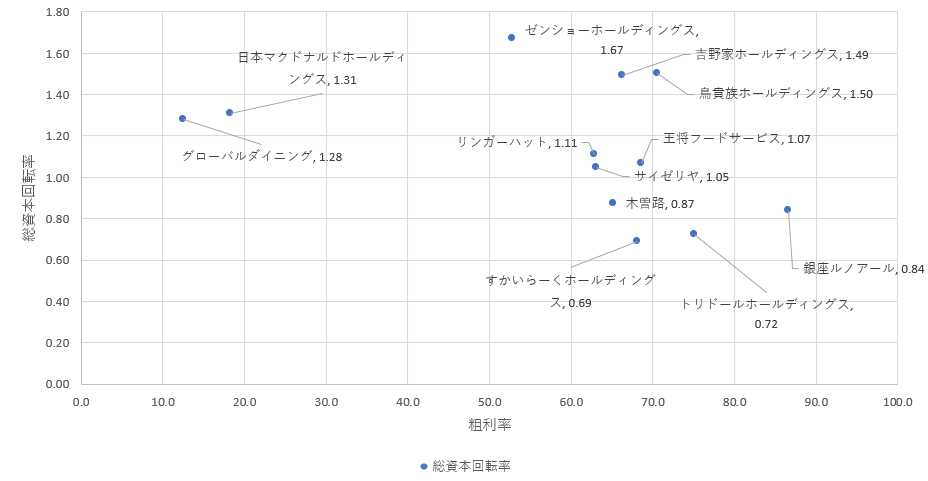

次に、営業利益率に直結する粗利率(横軸)と総資本を分解した総資本回転率(縦軸)を見ます。

マクドナルドは営業利益率が9.6%にも関らず、粗利率は18.3%です。材料費の高騰に加えて、おそらくフランチャイズのコストも原価に含んで発表していることから、原価が80%近くにも及んでいます。総資本回転率(売上を総資本で割る数値)は1.3と飲食店の中では比較的高いです。

一方で、ルノアールの珈琲原価はたった15%です。しかしながら、総資本回転率は0.8と、保有している資本を活かしきれていないことがわかります。店舗コストが高いですからね。

王将は総資本回転率は1.07とそこまで高くないですが、原価が30%です。30%で仕入れた食材を、セントラルキッチンで料理をせずに、基本的には店舗で調理をして店舗主導型で運営しています。たまに店舗によって味が違うと感じるときもあり、その地域ならではの経営をしているのでしょう。

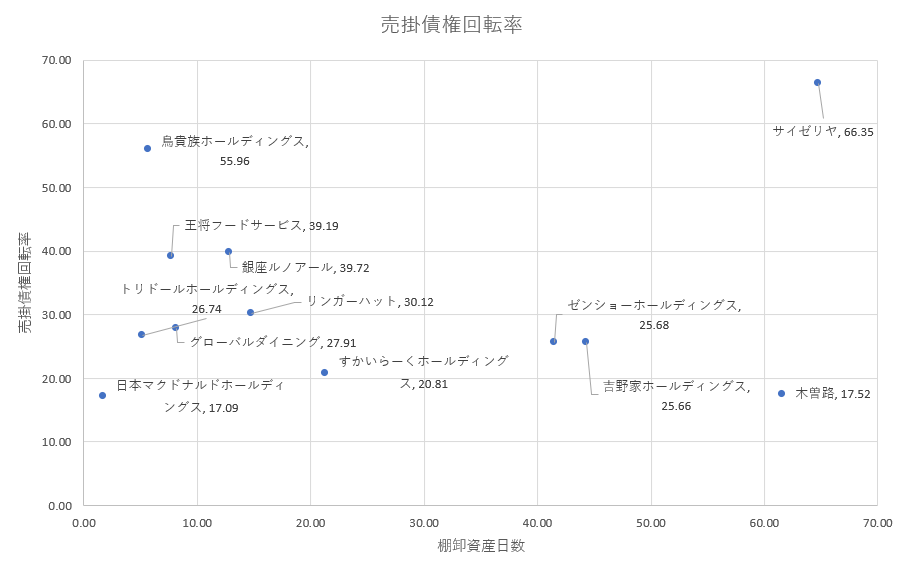

最後に、総資本回転率を分解した、棚卸資産回転日数(横軸)と売掛債権回転率(縦軸)です。

・棚卸資産回転日数=在庫や食材を現金化(販売する)日数

・売掛債権回転率=売掛債権の回収の速さを示すスピード。数値が大きいほど良し

マクドナルドの棚卸回転日数は、脅威の1.69日です。在庫を仕入れて、1.6日目で全て販売しています。凄すぎます。王将は、7.76日、つまり一週間で在庫をさばいています。さらに、売掛債券回転率は約40%と、電子決済も増えていますが、まだまだ現金で支払うお客さんがいることも見受けられます。

一方飲食店業界で優秀とされるサイゼリアは、生産、製造、配送まで自社で行っているため、棚卸日数は64日と他社と比較して長くなっているかと思います。売掛債権回転率はトップの66%で、現金決済もまだまだ活用されていることが高いですね。確かにサイゼリアはつい最近まで現金払いでした。

同じ飲食店でも、戦略が異なりますね。

今週もよろしくお願いいたします。