メルマガ: 60th 「非効率への投資と金融リスク:ドル高・外債・スタートアップの行方」

【目次】

1.今週の一言/非効率への投資

2.モノリスの活動日記/ セミナー開催・ドル高は大惨事

3.富裕層の公然の秘密/外債バブル崩壊 金融庁 警戒モードに

4.金融コラム/スタートアップが失敗する最大の理由は!?

1. 今週の一言

こんにちは、門垣です。

さて、先週は、個人的な案件で、約150名の前でプレゼンテーションをする機会がありました。コロナ渦に入ってからは、オンラインイベントが主流でしたが、久しぶりのリアルのイベントは、新鮮で緊張しました。

一つ感じたことは、懇親会などでも、名刺交換をすると、オンラインと比較して、絆が一気に強くなると思ったことです。

色々な人の顔を見ながら、自己紹介、たわいもない話、ビジネスや経済について話し、同じ空間にいるだけで、時間が経った後でも、「あ~あのときの!」とふと思い出しやすくなるのでしょうか。

世の中は効率化が求められていますが、あえて「非効率への投資」も行い、バランスを保つことが必要だなぁ~と感じた一週間でした。

2. モノリスの活動日記/セミナー準備・Wealth Chatレポート

来年は、コロナも落ち着いてきたこともあり、

懇親会、セミナー、イベントを企画したいと考えております。

いくつか準備や企画をしていますが、みなさまのご希望のイベントやセミナー内容があれば、ぜひリクエストしていただけるとありがたいです。

2.1 先週のWealth Chatレポート

先週のWealth Chatレポートは

【過度なドル高は米国企業にとっても大惨事!?】でした。

ここ数年、米ドルが他通貨に対してものすごい勢いで上昇していました。しかしながら、米国大手の企業は、売上の半分以上を海外で得ている場合が多く、為替により利益が減少しています。

このような状況を踏まえて、各種統計データやモノリスの為替の見通しを執筆しています。

https://monolith-holdings.com/news

3.富裕層の公然の秘密/外債バブル崩壊 金融庁 警戒モードに

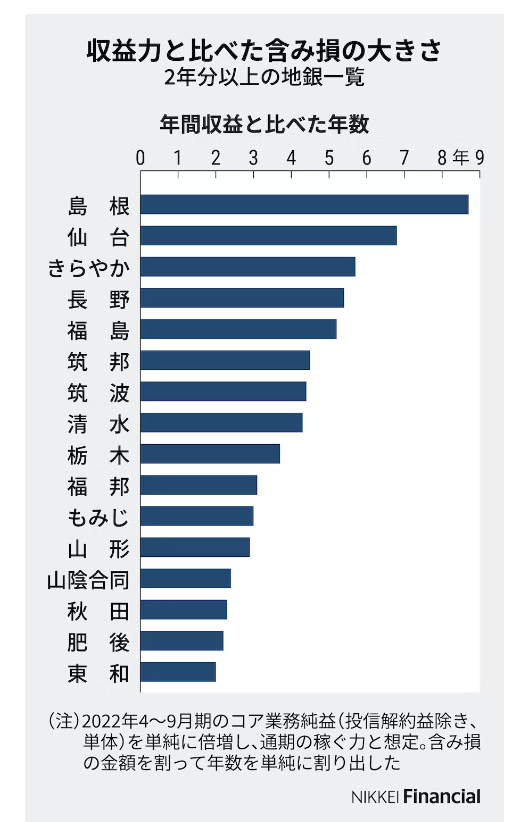

地銀が大量に保有する外国政府の国債(外債)が含み損どころか、持ち続けていれば損失を生んでしまう「逆ザヤ」に転落し始めるため、金融庁が警戒モードに入った、という報道です。

https://financial.nikkei.com/article/DGXZQOUB030W30T01C22A2000000?s=2

金融庁は、地方に影響の強い中規模以上の地銀約20行を対象に、経営体力、リスクに見合った運用がされているか、ガバナンスが利いているか、をモニタリングするようです。

もともと、リーマンショック後、地銀の大半が採用する国内基準ルールは地銀の自己資本を計算する上で、有価証券の含み損を算入しなくてよくなったのですが、地銀の経営不振が相次ぐと、預金への信頼が揺らいだり、決済システムが滞ったりすることから、金融庁があらためて注視するとのことです。

まぁ、含み損があっても、発行体がデフォルトにならなければ、元本で償還されますし、金利でダメージを受けているのか、クレジット(企業の信用)が理由で、価格が損失されているのか)など、考慮すべきポイントはたくさんあると思います。

さて、金融庁は対策として

「ストレステスト」を実施するように促すみたいです。

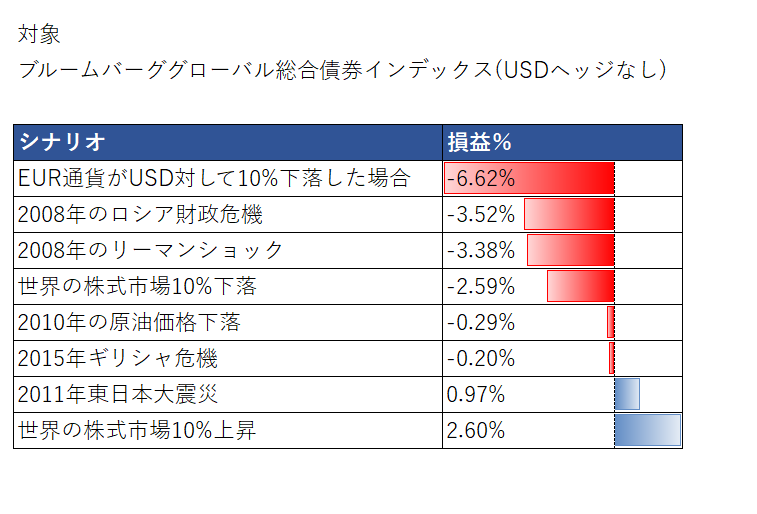

ストレステストは、たとえば金利が1%上昇したときやリーマンショックが再び起こったときに、ポートフォリオがどのように変動するのかをシミュレーションすることです。

金融庁のルール上、メガバンクはこのストレステストを行っていましたが、地銀は求められていませんでした。また、金融庁ではなく、農林水産省の管轄である農林中央金庫も求められていなかったため、記事にもある通り、22年4~9月決算で約1超7173億円の含み損を計上しています。

このストレステストの定量的評価方法は複雑なのですが、モノリスでも上場有価証券(株、債券、ETF等)であれば、各金融機関と同じような方法で分析することができます。

(出所:Bloombergよりモノリス分析・作成)

上図は、金融業界の債券領域で最もベンチマークとして活用される

ブルームバーググローバル総合債券指数(USDヘッジなし)です。

世界28ヵ国の通貨、世界の国債、投資適格の社債等で構成されています。

各シナリオが発生したときに、該当の指数がどのくらいの損益が生じるのか、モデルを使って計算しています。

このような形で、対象を指数ではなく、実際のポートフォリオに変えて、ストレステストを行うことができます。

お客様のポートフォリオに関して、助言本契約をしていただいている皆様に、ストレステストの準備を進めていきますので、またお声かけさせて頂きます。

4.経営コラム/スタートアップが失敗する12の理由

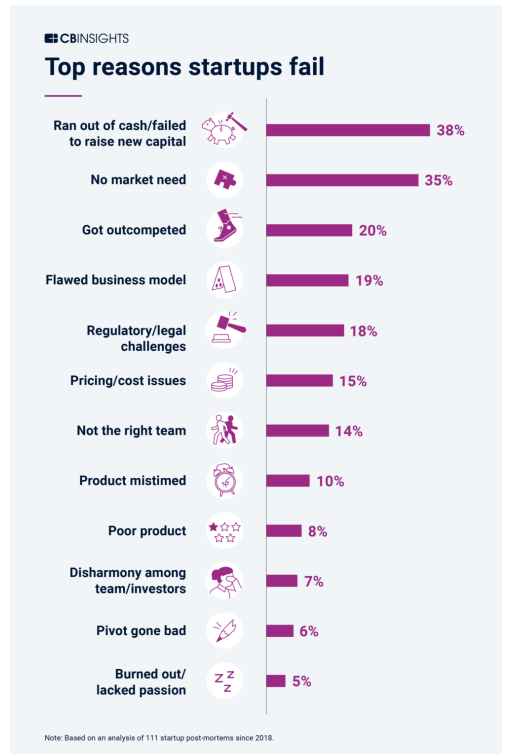

ビジネス分析プラットフォームのCB INSIGHTが、面白いレポートを出していました。2018年以降に失敗したスタートアップ110社を対象に、理由を調査して、分析したものです。

①キャッシュアウト 38%

②市場(ニーズ)がない35%

③成し遂げれなかった20%

④ビジネスモデルの欠陥19%

⑤法的チャレンジ18%

⑥価格やコスト理由15%

⑦適切なチームメンバーではない14%

⑧製品導入のタイミング10%

⑨プロダクトの品質8%

⑩メンバーや投資家との不調和7%

⑪ビジネス転換の失敗6%

⑫情熱の欠如5%

①番目の手持ちのお金がなくなるはわかりますが、②番目の市場ニーズがない、つまり、よかれと思って商品やサービスを作ったが、需要がなかった。がランクインしたのは驚くべきことです。

これはハーバードビジネススクールの教授の著書【起業の失敗大全】でも、市場のニーズがないことを「フライング」という名で分類しています。エンジニアがプロダクトを作成する前に、顧客ニーズを調査することを怠ったことを要因としています。

通常、スタートアップはMVP(Minimum Viable Product)=顧客からのフィードバックで得て、最小限でつくれるプロダクトを繰り返し改良して、本製品へ仕上げていきますが、この段階でのヒアリングが甘かったということでしょう。

しっかりと顧客の声を聞いて、サービスを作っていきたいものですね。

今週もよろしくお願いします。