メルマガ: 168th 「ワイン相続/石橋氏米国訪問 我が国の防衛事情を簡単にレビュー」

【目次】

1. 今週の一言/相続

2. モノリスの活動日記/レポート

3. 金融コラム/我が国の防衛事情

1. 今週の一言&モノリスの活動日記 / ワイン相続

こんにちは。門垣です。

普段、自宅ではお酒をまったく飲まないタイプなのですが、ワインビジネスに関わるようになってから、ビジネスだけでなくワインの味も覚えようと、少しずつ自宅でも飲むようになりました。

昨年末にスイスを訪れた際、ランチでご馳走になったプリューレ・ロックのラドワが印象に残っており、また飲みたいと思い週末にワインショップを巡ったのですが、在庫がなく諦めることに。

このワインをご馳走してくれたのは、ワイン評論界では有名な方で、世界の超富裕層のワインセラーの管理も行っています。ジュネーブの保税倉庫にも案内してもらいましたが、そこには有名な財閥が所有するワインも保管されているとか。

ジュネーブ保税倉庫

ある財閥では、父親がワイン好きで何万本ものワインを所有していたものの、相続の際に子どもたちはあまり興味を持たず、そのワインを売却することに。

その際、市場価格よりもかなり割安で購入できるケースもあり、希少なワインをお得な価格で手に入れられる仕組みがあるそうです。したがって、新しい買い手が購入した場合、手元に空輸等しなければ、ワイン自体が保管されている場所は変更はなく、名義だけ変更する場合もあるそうです。

また、海外では信託などを活用した相続対策スキームも存在するとか。

「飲みたいときに、美味しい希少なワインがすぐ手に入る。それも割安な価格で。」

そんなテーマを掲げ、ワインビジネスに携わっていこうとあらためて思った一週間でした。

2. モノリスの活動日記 / レポート

今週は3本のレポートを配信。

お客様は下記のポータルよりご確認ください。

第145号 大手運用会社マクロ見通し

第144号 マンスリーレポート

143号 FRBは政策金利据え置きを決定【利下げの緊急性なし】

3. 金融コラム /我が国の防衛事情

7日(金)に日米首脳会談が開催されました。

さまざまなトピックが議論されましたが、トランプ氏は共同記者会見で「米国の抑止力・能力を活用し、同盟国を100%守る」と強調し、日本の防衛力強化を歓迎する姿勢を示しました。ビジネスも軍事に関しても、駆け引きが行われていますが、再び物理的な戦争が行われないように、特にこの分野に関しては、優先順位を高くしてほしいものです。

本日は、日本の防衛事情について簡単に整理してみます

■ 防衛費の動向

日本の防衛予算は、1967年以降GNPまたはGDP比1%以内に抑えられてきました。しかし、近年の国際情勢の変化や北朝鮮の脅威を受け、2022年以降は拡大傾向にあります。

昨年(2024年)の防衛予算はGDP比1.3%に達し、2027年には2%を目指しています。日本の歳出の5%前後といったところでしょうか。社会保障が33%前後であるため、位置づけとしてはそこまで高くありません。

しかしながら、仮に2030年度まで名目GDP成長率が年3%で推移すると、2027年度の防衛予算は約13.4兆円に達し、2024年度比で4.5兆円の増加となる見込みです。

今回の会談では、石破総理が2027年度までに防衛費をGDP比2%へ引き上げる方針を改めて示し、さらなる増額の可能性にも言及しました。

トランプ氏も、日本向けに10億ドル(約1,500億円)相当の防衛装備品を新たに売却する方針を明らかにしています。

協力体制は非常に良いことですが、モラルハザードにならないように、物理的な防衛もビジネス分野での防衛や攻めもしっかりと行っていただきたいです。

(日経新聞より抜粋)

■ 日本の防衛戦略

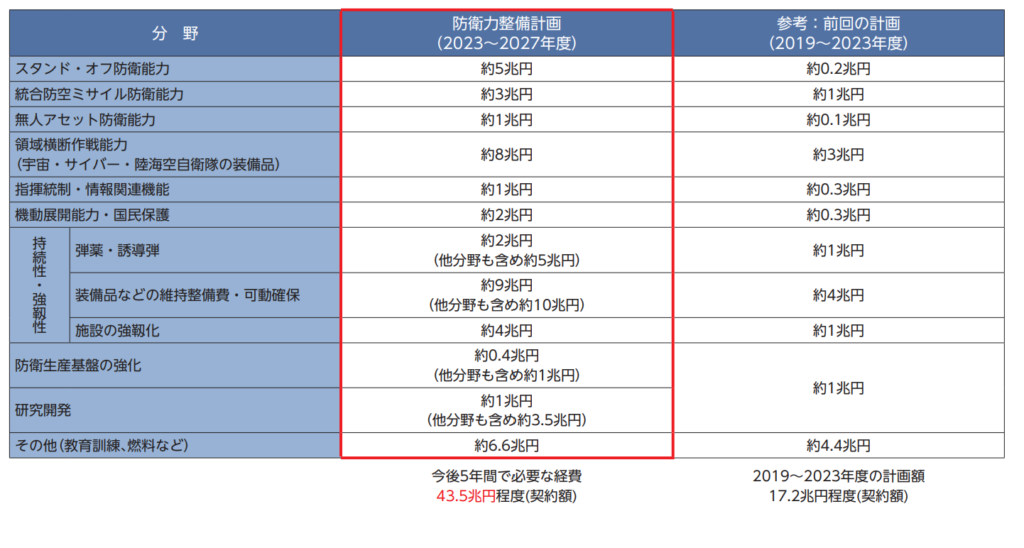

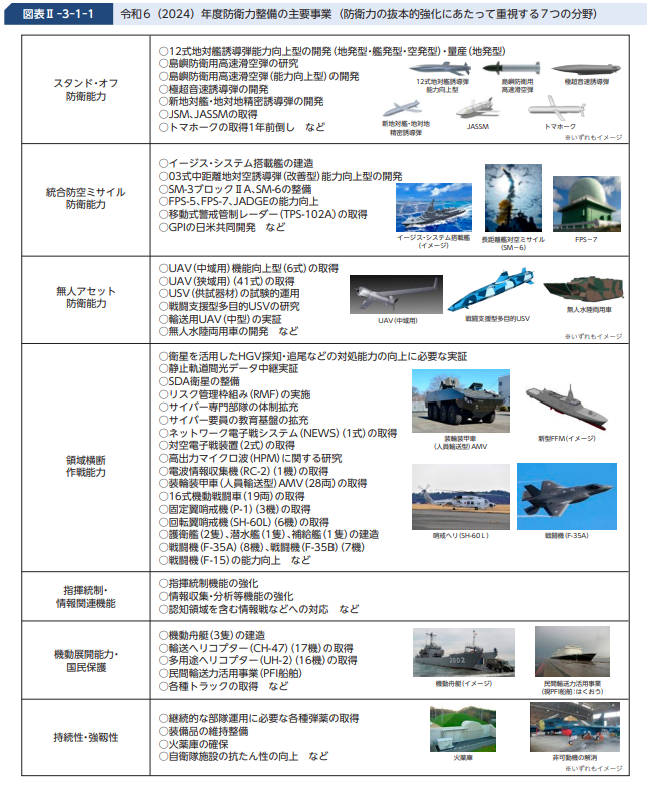

2022年に閣議決定された国家防衛戦略では、以下の7つの分野を重点強化すると定められています。

スタンド・オフ防衛能力(遠距離から敵の侵攻を阻止する能力)

統合防空ミサイル防衛能力(ミサイルによる迎撃体制の強化)

無人アセット防衛能力(ドローンなど無人装備の活用)

領域横断作戦能力(宇宙・サイバー・電磁波領域の活用)

指揮統制・情報関連機能(AI等を情報を活用し迅速な意思決定を行う能力)

機動展開能力・国民保護(自衛隊および民間輸送力の強化)

持続性・強靭性(弾薬・燃料の安定確保等)

防衛予算の内訳では、「持続性・強靭性」に最も多くの資金が割かれ、9兆円規模に達しています。次いで「領域横断作戦能力」分野が8兆円となっており、日本の防衛体制の変革が進んでいることがわかります。

(防衛白書より抜粋)

日本の主要装備品は国内生産と輸入の両方で調達されています。しかし、製造コストの高騰により収益性が低下し、防衛産業から撤退する国内企業も増えています。

■ 日本の防衛体制と人材課題

日本の防衛を担うのは、以下の3つの組織です。

陸上自衛隊

海上自衛隊

航空自衛隊

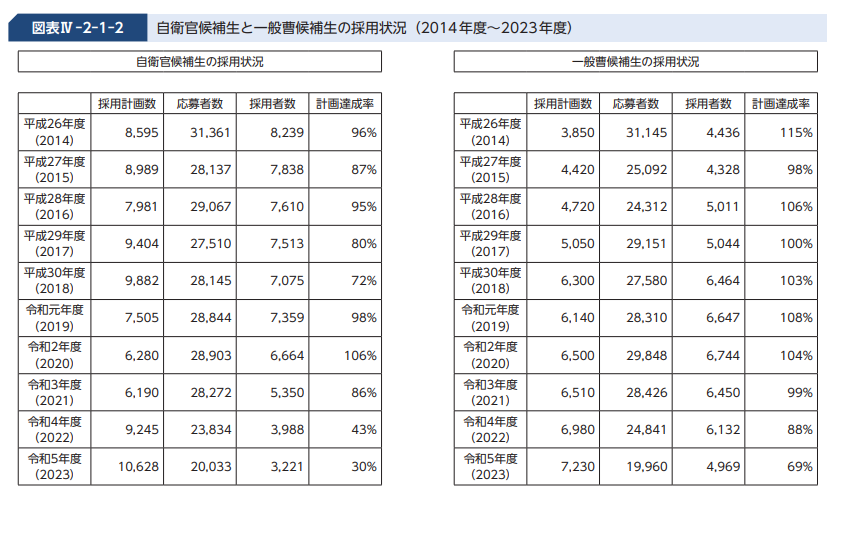

現在、防衛力の中核を担う自衛隊員の確保が課題となっています。少子高齢化の影響で採用が難航しており、採用計画数は増えているものの、目標達成率は低迷しています。

このため、民間企業と同様にAIやロボット技術の導入が進められています。また、海外と比較して自衛隊員数が少ないため、組織全体の質的向上が求められています。さすがに2023年の採用計画達成率30%低すぎますね。計画数を増やしたとはいえ、採用人数が減少すると、不安になってきます。

(防衛白書より抜粋)

■ 防衛産業を支える日本企業

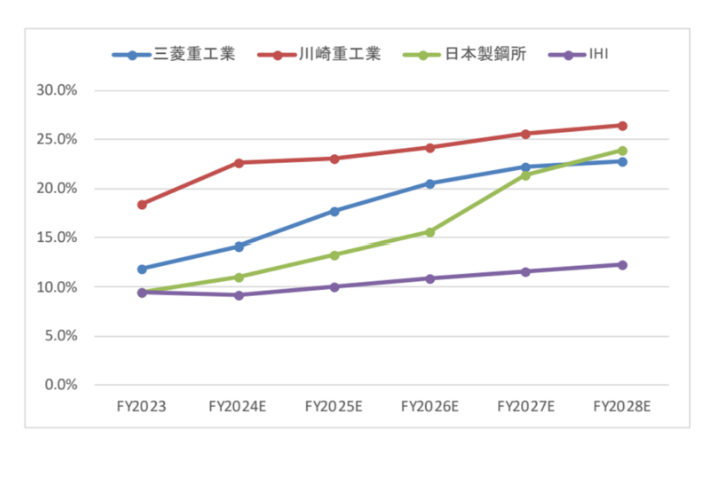

日本の主要防衛関連企業には、三菱重工業、川崎重工業、日本製鋼所、IHI、日立製作所などがあります。各社は防衛装備品の製造・開発を行うと同時に、海外企業からの輸入にも関与しています。

弊社が昨年10月29日付で配信したレポート「127号 トランプ氏はNATO加盟国に防衛費を『GDP3%以上』要求する可能性」にも記載しましたが、日本の防衛関連企業の売上高に占める防衛事業の比率は以下のようになっています。

(各社データより弊社作成)

特に、川崎重工業や日本製鋼所では売上の約1/4が防衛関連事業であり、防衛予算の増加が企業業績にも大きな影響を与える可能性があります。

弊社のアクティブ株式運用プランでは、防衛関連銘柄にも注目し、売買戦略の助言を行っています。

今週もよろしくお願いします。