メルマガ 190th:「次世代のラグジュアリーとは」

【目次】

- 今週の一言/モノリスの活動日記

1,今週の一言/モノリスの活動日記

こんにちは。門垣です。

最近、お客様や関係者の中で「ラグジュアリーとは何か?」という話題がよく出ます。

先週は、シャトー・コス・デストゥルネルをいただく機会がありました。

メドック格付け第2級の名門ワインで、深みのある味わいと洗練された余韻に、5大シャトーのような1級ワインではないものの、改めてその存在感を感じました。

このワインを手がけた初代オーナー、ルイ・ガスパールは19世紀に、【コス】と呼ばれるブドウ畑を相続し、大量生産をするためにインドに輸出して、販売網を構築し、大成功したみたいです。

その富と世界観の象徴として、ボルドーのシャトーに東洋の意匠——パゴダ(仏塔)や象の彫刻やアートを数多く取り入れました。

ヨーロッパの荘厳な建築様式にアジアのモチーフが溶け込み、シャトー全体が異文化の交差点のような空間になっているようです。

(ウェブより抜粋)

(ウェブより抜粋)

このワインを飲みながら、コスの建築や歴史等の話をしていたときに、

自然と「ラグジュアリーとは何か?」というテーマに行きつきました。

ラグジュアリーという言葉の語源は、ラテン語の「Luxus」——「過剰」や「贅沢」を意味します。

ラグジュアリーは、高級ブランドやジュエリー、五つ星ホテル、格式あるレストランなど、非日常の象徴として語られることが多いです。

しかし近年では、世界的にモノがありふれ、スマホ一つで世界の情報にアクセスすることや、様々な体験ができることになったこともあり、ラグジュアリーの概念が変わってきたように感じます。

【日常の暮らしを上質にするもの】という考え方が広まりつつあり、より個人的な“豊かさ”が重視されているように感じます。

つまり、ラグジュアリーの定義は人によって異なってきている、ということです。

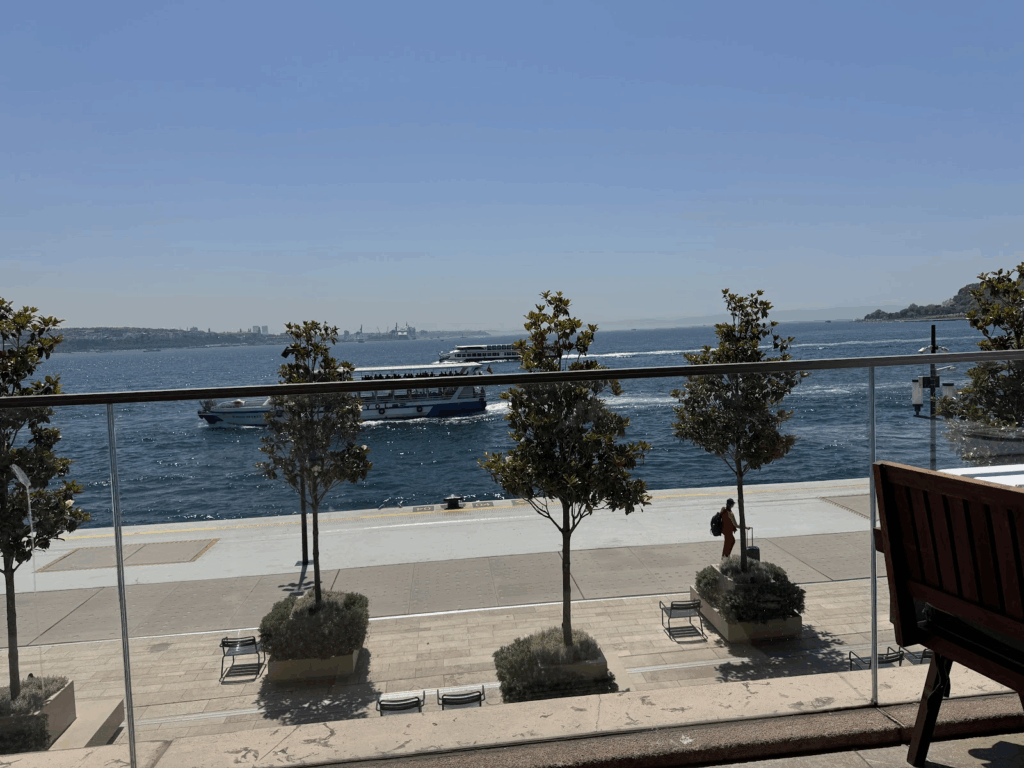

先月メルマガにも書きましたが、、最近トルコを訪れた際、海の見える高級レストランでトルコ料理のフルコースをいただく体験がありました。そしてオーナーが【これだラグジュアリーだ】と言っていました。

完璧なサービス、整いすぎた空間、美しく並んだ皿の数々——

それは明らかに「贅沢な場」ではあったのですが、私は不思議と心が大きくは動かなかったのです。(もちろん素晴らしいと感じました) しかし、他の人が体験するとラグジュアリーと感じたかもしれません。

私が日本人だからかもしれませんが、

日本で静かに季節を感じながら、職人が丁寧に作った器に盛られた料理をいただく方が、ずっと深く心に沁みます。

何かを語らずとも伝わるもの。音のない美しさ。

そんな“控えめな豊かさ”の中にこそ、本当のラグジュアリーがあるのではないかと感じるのです。

ラグジュアリーという概念は、かつてヨーロッパの貴族文化をルーツとし、洗練された“憧れ”として世界へと輸出されてきました。

その中心にいたのがLVMHのベルナール・アルノー。

父親から引き継いだ建設業界からキャリアをスタートして、 1980年代にディオールを含むブサック・サンフレールを買収し、以降はLVMHを主軸に、数多くのブランドを傘下に収め、伝統を現代のブランドに再構築することで「これが贅沢です」と世界に提示しました。

それはアジアにも強く浸透し、「手が届かなかったものに、ようやく手が届く」こと

それ自体が贅沢とされてきました。

つまり、ヨーロッパの一般的な文化を贅沢なプロダクト、憧れとして輸出し、その憧れの“所有”を通じてステータスや幸福を感じる時代です。

私がヨーロッパとアジアを意識的に分けて語るのは、欧州の高級ブランドの売上の多くがアジア市場に支えられているからです。

実際、ヨーロッパではそれほど注目されていないブランドが、日本やアジア諸国で爆発的な人気を博すという現象も珍しくありません。

けれど、これからは少し違うと思っています。

モノも情報も飽和し、誰もがラグジュアリー“風”のものにアクセスできる時代に、価値の基準はもっと静かで、もっと本質的なところに移りつつあるのではないでしょうか。

私は、これをサイレントラグジュアリーと呼んでいます。世間では、クワイエットラグジュアリーと呼ばれているようです。

声高に主張することなく、背景や文脈にこそ価値が宿るもの。

それは日本の文化や美意識にも深く通じていると感じます。

未完成、不完全、そして自然との調和。

わび・さび、あはれ、幽玄といった感性は、過剰な装飾を排しながらも、奥行きのある美を表現してきました。

過去にはヨーロッパからアジアへと“憧れ”が流れてきたように、これからは日本のラグジュアリーが、静かに世界へと輸出されていく——

そんな時代が、すでに始まっているのかもしれません。

今週もよろしくお願いします