メルマガ: 169th 「ボーディングスクール」

【目次】

1. 今週の一言&モノリスの活動日記/ボーディングスクール

2. 金融コラム/株式アクティブ運用

1. 今週の一言/モノリスの活動日記

こんにちは。門垣です。

今週は初めてゲストをお招きし、ポッドキャストを収録しました。

テーマは「ボーディングスクール」。

お客様や富裕層の経営者の方々とお話しする中で、最終的にたどり着く話題の一つが「教育」です。お子様の教育、学校の設立、さらには若手経営者の育成など、教育にまつわる関心は非常に幅広いと感じています。

子どもを自由にのびのびと育てるスタイル、習い事や進路まで細かく計画する方針、国内の教育機関、インターナショナルスクール、そして今回のテーマである海外のボーディングスクールに進学させる選択肢など、教育の形はさまざまです。

最近では、東京大学の中国人留学生が3,500人を超え、留学生全体の約7割、全学生の1割を占めるほどに。こうした状況を見ると、日本に限らず世界中の保護者が教育に熱心に取り組んでいることがうかがえます。

一方で、アメリカでは学生ローンの負担が過去最大となり、昨年は265兆円を超えました。さらに、20%の学生がローンを返済できない、あるいは返済を放棄しているというデータもあり、滞納が深刻化しています。

こうした状況の中、大手企業でも学歴フィルターを廃止する動きが進み、学歴よりも「特定のスキルや経験」を重視する傾向が強まっています。教育のあり方が急速に変化し、何が正解なのかを判断することがますます難しくなっているのが現状です。

私自身も、幼少期の経験が将来の夢や目標を形作るきっかけになったと感じています。中学生の頃、アメリカ人の高校生2人を自宅にホームステイで受け入れたことがありました。

彼らが私の家にあったパソコンで「The New York Times」の経済・ビジネス面を読んでいた姿に衝撃を受け、それをきっかけに「海外はかっこいい。外国人と仕事がしたい」と感じ、英語や海外に興味を持つようになりました。

当時はサッカー一筋で、勉強とは無縁の生活でしたが、その経験が英語を学ぶ最初のきっかけとなり、香港やアメリカへ留学し、その経験がモノリスの仕事でも活きています。

さて、今回のポッドキャストでは、ボーディングスクールコンサルティング株式会社の横山社長をお招きし、ボーディングスクールの実態について詳しく伺いました。

25年間ボーディングスクールに携わられており、教育の選択肢を考える上で、興味深い内容になっています。ぜひ以下のリンクからご視聴ください。

2. 金融コラム /株式アクティブ運用

最近、弊社の株式アクティブ運用に関するお問い合わせが増えてきたため、改めてどのような運用助言を行っているかご案内します。

日本の富裕層の多くは、資産の保全やキャッシュフローの獲得を重視するため、債券を中心とした運用が一般的です。そのため、弊社の主要な運用助言サービスも、債券を含むグローバルマクロ戦略を軸としています。

一方で、より厳格な資産運用が求められる大学基金や年金基金は、債券だけでなく、株式も組み合わせてバランスを取る運用を行っており、株式の割合が比較的高くなる傾向にあります。

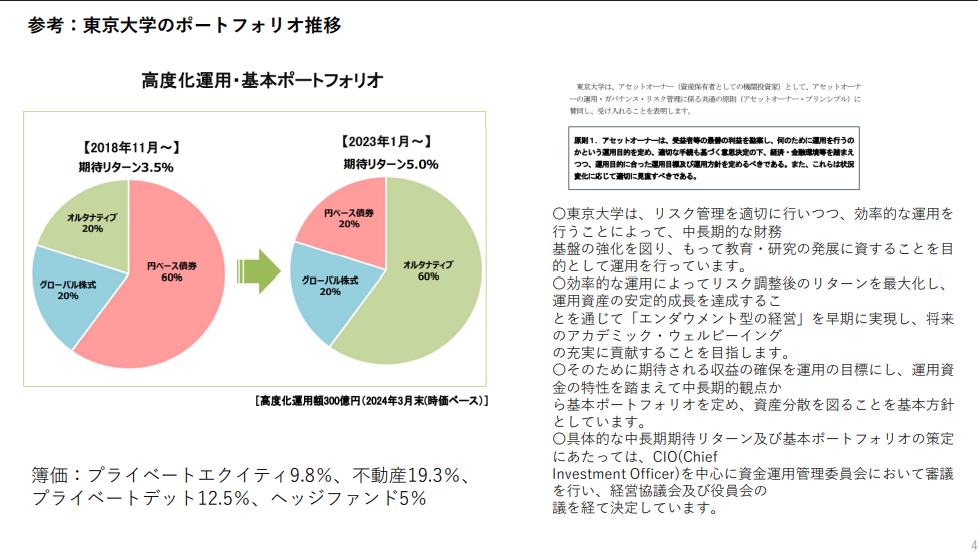

海外の有名大学が債券以外の比率が高いことは有名ですが、日本の大学、たとえば東京大学なども下記の表にある通り、2018年も債券比率が60%だったのが、現在では20%ほどになっており、株式が20%、オルタナティブ(PE, VC, ヘッジファンド、不動産等の非伝統資産)の比率が60%になっていることがわかります。

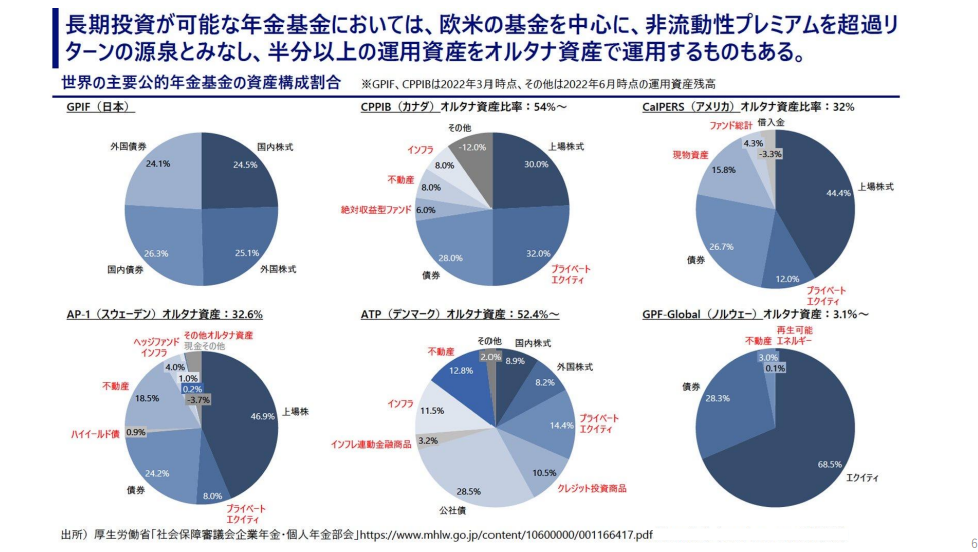

世界の年金基金も同様です。

富裕層の経営者の中でも、ある程度のリスクを取って積極的に運用を行う方も少なくありません。そうしたニーズに応える形で、弊社ではヘッジファンド形式のアクティブ運用助言プランを提供しています。(弊社はファンドを直接運用するのではなく、あくまで助言を行っています。)

このアクティブ運用助言では、企業のファンダメンタルズを分析し、買い推奨(ロング)や空売り推奨(ショート)を行います。

ファンダメンタルズとは、企業の業績やバリュエーション(PERやPBRなど)といった基礎的な要因を指します。またヘッジファンド形式とは、ロングとショートを組み合わせて運用することです。

文字通り相場が大きく変動するなかでも、リスクをヘッジしながら絶対リターンを追求する形になっています。

日本の上場企業は約4,000社ありますが、弊社の限られたリソースの中ですべてを分析するのは現実的ではありません。

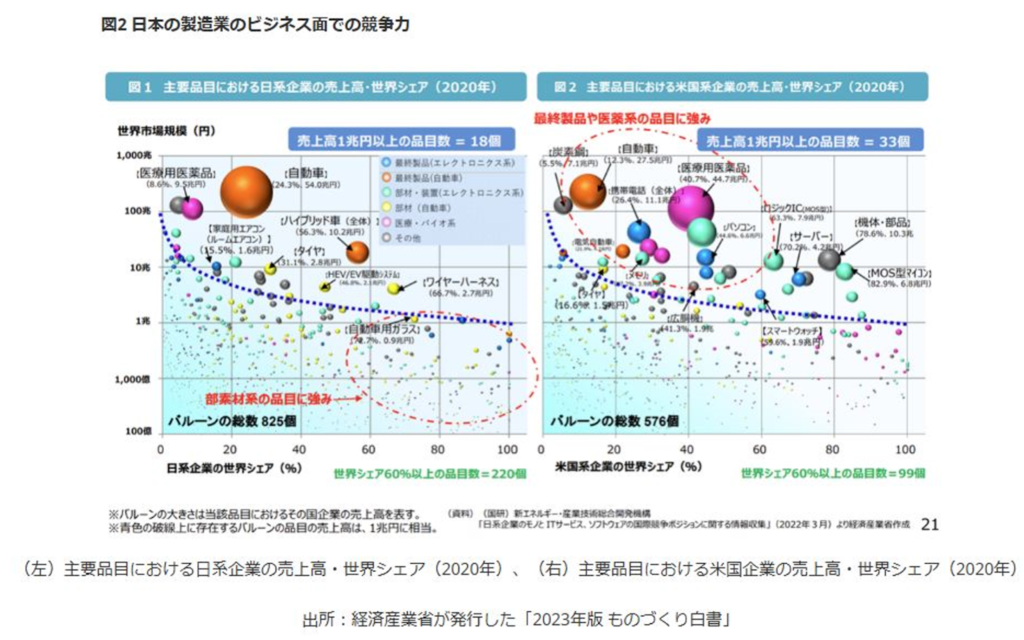

そのため、弊社では助言担当者が強みを持つ分野であり、日本が世界に誇る製造業、電子機器、IT関連企業を中心に分析を行っています。下記の【2023年 ものづくり白書】にあるように、日本企業は最終製品よりかは、部品、素材分野に強みがあり、世界シェア60%以上の品目数が220個も超えています。そのなかでも売上高1兆円を超える品目数は18個もあります。

これらを対象とした企業分析を踏まえ、ロング・ショートの判断やその理由、ポジションの割合などを助言しており、全体のポートフォリオはおおよそ40〜60銘柄で構成されています。

「エッジ」と「ブラックエッジ」

ヘッジファンドの世界では、他の投資家よりも有利な情報を「エッジ」と呼びます。つまり、ロングやショートの意思決定に役立つ情報のことです。

さらに、このエッジを突き詰めた「ブラックエッジ」と呼ばれる情報も存在します。これは、企業の業績を事前に把握したり、M&Aの動きをいち早く察知したりするような、株価に大きな影響を与える情報を指します。一般的にはインサイダー情報と呼ばれ、法律上のリスクも伴うため、慎重に取り扱う必要があります。

弊社では、このブラックエッジに触れないよう細心の注意を払いながら、企業のIR担当者や役員、経営者との面談を通じて一次情報を収集しています。また、世界のマクロ経済動向、政治・経済統計、ニュースなども分析しながら、投資の確信度(コンビクション)を高めています。

プロ投資家の世界

プロのファンドマネージャーでも、投資の成功率が6割を超えれば優秀とされる世界です。

世界的に有名な投資家であるスティーブ・コーエン氏も「取引の中で本当に大きな利益をもたらすのは、全体の5%程度に過ぎない」と述べています。

Netflixのドラマ『ビリオンズ』は、コーエン氏をモデルにしており、ファンドマネージャーの現実に近い内容になっています。投資のリアルな世界に興味がある方は、ぜひご覧ください。

株式アクティブ運用の特徴

一般的なファンド運用では、投資家は銘柄の売買理由を詳細に知ることができません。しかし、弊社の助言サービスでは、なぜ売買を推奨するのかを具体的に伝えるようにしています。

また、年間15%以上のリターンを目標としており、サービス開始以来、現時点ではその目標を上回る成績を維持しています。一方で、推奨した銘柄が期待通りに動かない場合は、早めの損切りを助言することもあります。

先日、日産の内田社長がホンダを訪問し、統合を白紙にしたい意向を伝えました。同時に、台湾の鴻海(ホンハイ)が日産との協業について言及し、市場はこれに反応しています。

また、フジテレビの問題など、市場に影響を与えるイベントが続いています。弊社では、こうした動きに対しても売買の推奨を行うことがあります。

みなさんは、日産の株はロング(買い)だと思いますか?それともショート(空売り)でしょうか?

その理由は何でしょう?

今週もよろしくお願いします。