メルマガ: 150th 「新総裁石破氏の誕生 日本株市場への影響は/労働政策と現実」

【目次】

1.モノリスの活動日記/レポート

2. 今週の一言とコラム/労働政策と現実

1.モノリスの活動日記/レポート

先週は2本のレポートを配信

121号 今後2週間以内に決算発表予定の企業の決算プレビューと株価の見直し

120号 今月のビットコイン相場

https://monolith-holdings.com/portal/https-monolith-holdings-com-portal-bitcoin-price-in-september/

また、本日は【総裁選後の投資戦略】を配信します。

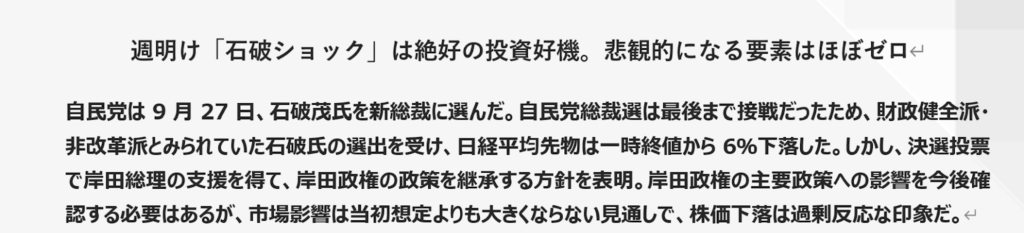

9月27日に、石破茂氏が新総裁に選ばれました。

「石破氏=ネガティブ」なイメージが強くなっていますが、

弊社としては、これは誤った解釈として考えています。

むしろ、金融市場にとってはポジティブな要素もあり、

株式市場において投資の機会として捉えています。

(レポート一部抜粋)

2. 今週の一言とコラム/労働政策と現実

こんにちは。門垣です。

本日は、今週の一言とコラムをまとめてお届けします。

(今日は少し長いですが、さっと読める内容です)

さて、新総裁の石破氏が誕生しましたが、数多くの政策の中でも特に労働政策に注目してみます。

私自身の経験を踏まえ、日本経済を活性化するために民間企業が取り組むべき5つの施策を挙げます。

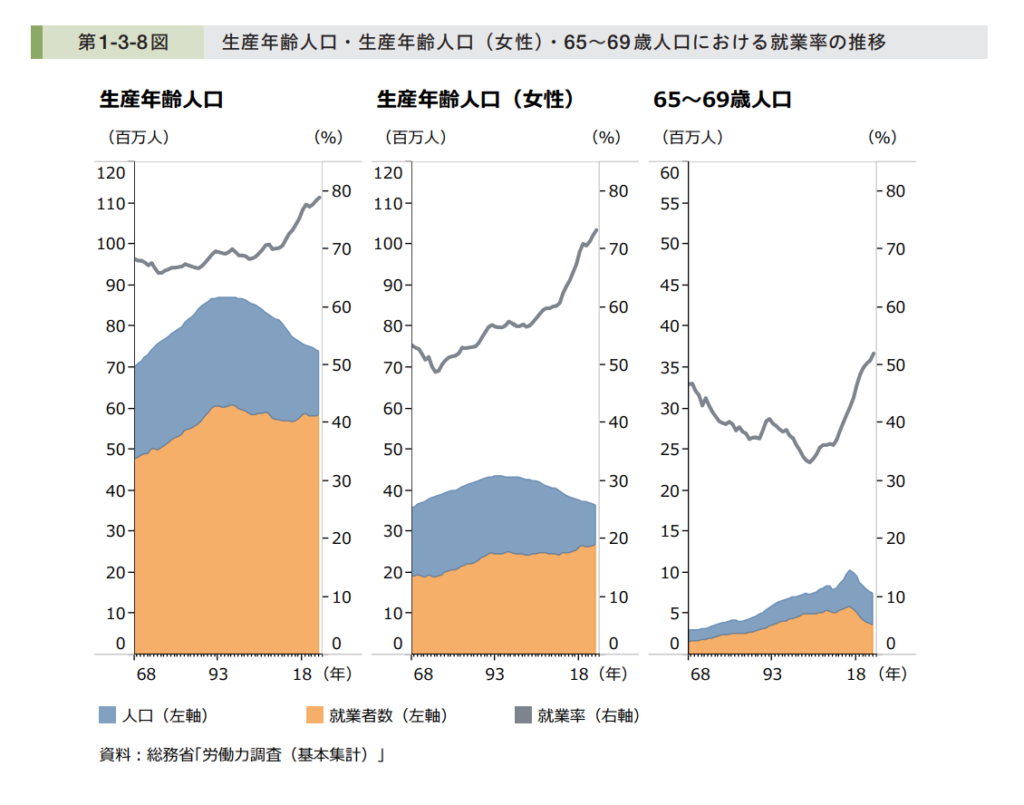

若者と豊富な経験を持つベテランの人材の協力

デジタル投資による一人当たりの生産性向上と賃金の増加

都市部の情報と人材の地方への移転促進

多様な人材(女性、障がい者等)の雇用拡大とビジネスモデルの再構築

外国人材の受け入れと文化理解、語学教育の充実

これらは、石破氏が掲げる国策とも一致する考えです。

【石破氏の労働政策】

リスキリングやデジタルインフラの整備

就職氷河期世代への支援

定年制や非正規雇用の撤廃に向けた制度改革

最低賃金の引き上げ加速(2020年代に全国平均1,500円を目指す)

高齢者、女性、障がい者、外国人の就労促進

【政策1&2】

先日、日本を代表する化粧品メーカーの元CEOの方と会食の機会がありました。

若い世代と交流する機会が少ないとのことで、フレッシュな意見を聞きたいという要望もあり、この食事会が実現しました。

退任されたばかりで余暇を楽しんでいるかと思いきや、すでにご自身で新たな会社を設立し、新しいビジネスを模索されています。

政治、経済、ビジネスなど多岐にわたる話題で盛り上がりましたが、特に「若者の視点を取り入れたい。テクノロジーや生成AIの分野を学び、若い世代を支援できることがあれば還元したい」という意欲が印象的でした。

豊富な経験とネットワークを持つベテラン人材の方は、業界の知見にも精通しています。

しかし、デジタルネイティブ世代とは異なり、最新のテクノロジーに関する知識が不足していると感じることもあるようです。(ただし、IT業界の方は例外です)

一方で、活躍している若いビジネスパーソンは、最先端の情報を取り入れ、テクノロジーを駆使してビジネスを進めていますが、経験やネットワークが不足しているため、実現したいことがあっても達成できないことがあります。

経験、関係資本、デジタル・技術はあくまで手段であり、それ単体では十分ではありません。

しかし、こうした異なるバックグラウンドを持つ異なる世代の人材が交わることで、新たなアイデアが生まれ、実現可能性も高まると感じました。

また、以前2人で行っていた業務を1人でこなすようになったり、10人で稼いだ粗利益を1人で稼げるようになれば、企業の利益率は向上し、結果として労働分配率も引き上げられ、賃金の上昇が可能になります。

最近では、従業員2名で売上が20億円弱の企業ともご縁がありました。事務的な業務はほとんどシステム化され、営業やアライアンスに人的リソースを集中させています。

以前のメルマガでも書きましたが、私は「効率への投資は非効率への投資」という言葉が好きです。

テクノロジーに投資することで手作業の業務が自動化され、担当者の時間が生まれます。その時間を使って新しいアイデアを考えたり、営業や対話など、人間にしかできない活動に充てることが可能になります。

【政策3】

上記のような新しいアイデアは、主に東京などの都市部で生まれやすいですが、このノウハウを地方の企業に共有し活用することで、生産性はさらに向上するはずです。

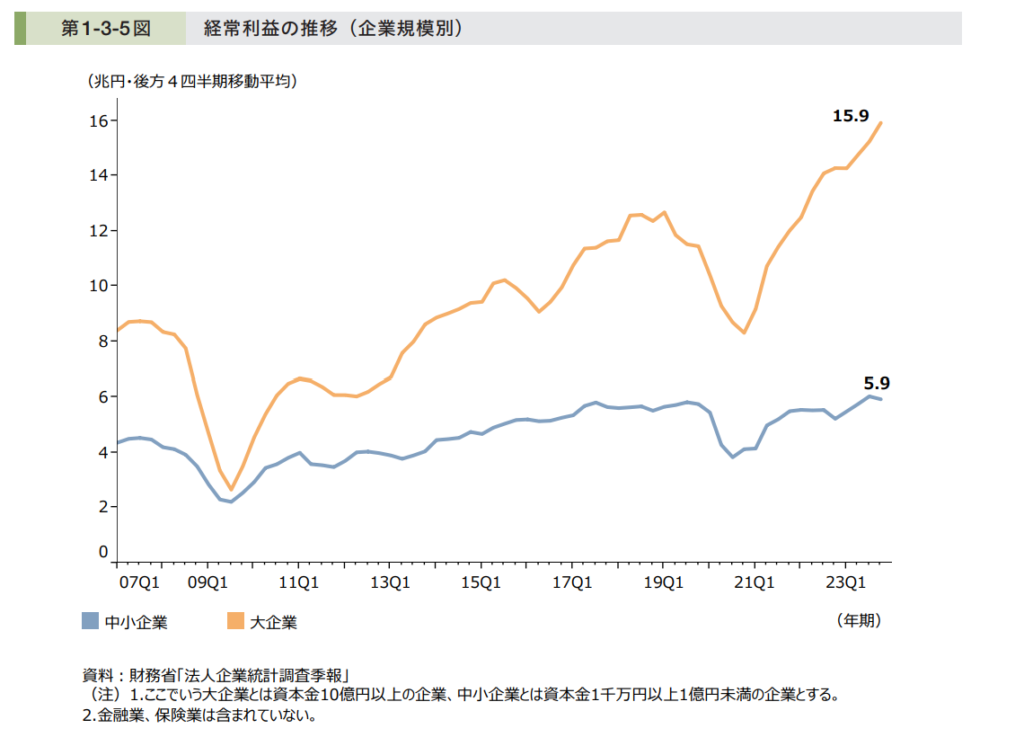

日本の企業の99.7%は中小企業であり、従業員数の70%以上、そして付加価値額の56%を超える割合を占めています。

一方で、利益の成長率は大企業と比較して伸び悩んでいます。

企業別経常利益の推移

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/PDF/chusho/00Hakusyo_zentai.pdf

結論として、地方企業の生産性が2倍になれば、

日本のGDPは1.5倍に膨れ上がり、

経済が活性化すると考えています。

地方にはその土地ならではの産物や技術、文化があり、それを活かしたビジネスが存在しています。歴史ある企業も多くあります。

しかしながら、コロナ融資や補助金制度が終了し、昨年の倒産件数は8,690件とコロナ前の水準に戻っています。

また、2000年の経営者の最も多い年齢層は50~54歳でしたが、現在は55~59歳に移行し、事業承継の問題も増えています。

先日、群馬県にある創業70年の企業を訪問しましたが、現状維持を目標としているようでした。

しかし、守るべきものは守りつつも、新しい情報や技術を柔軟に取り入れることで、さらなる成長が可能だと感じました。

お互いに柔軟に受け入れる姿勢が大事であり、結局は経営者の性格と思考によって企業の成長は大きく左右されると思います。

【政策4&5】

いくらテクノロジーに投資をしても、人口減少問題を完全に解決することはできません。一定の労働力は必要です。例えば、産休中でも働きたいが、物理的に難しいという女性が働きやすい環境を整えることが大事です。

これを実現するためには、すべての業種に当てはまるわけではありませんが、次のような施策が考えられます。

リモートで完結する業務の構築

柔軟な労働時間の設定(子供の送り迎えや育児の時間を考慮)

PC操作やスキルアップ研修の提供

完全シフト制による効率的なオペレーションの確立

実際に私の家業でも、上記の施策を行っていますが、

応募者の数も多く、需要がかなりあります。

日本には、優秀でありながら、働く環境に恵まれない人材がいます。

彼ら/彼女たちが「この環境なら働きたい!」と思えるような仕事を創り出すことが鍵となります。

最後に、外国人との協業についてです。

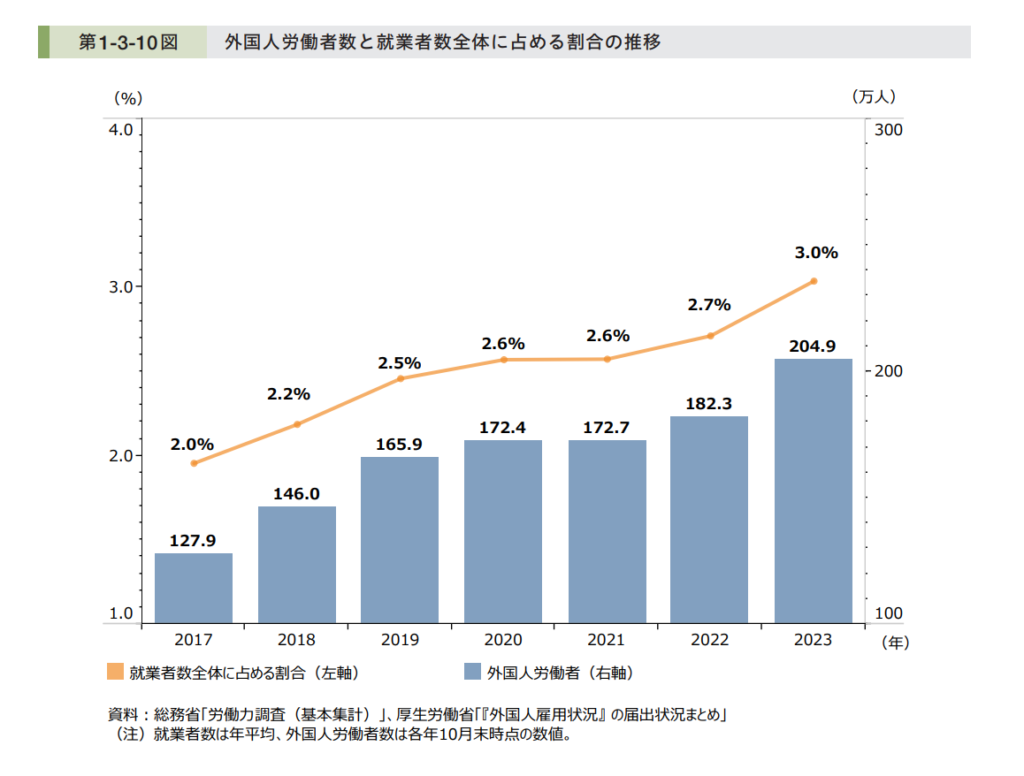

外国人労働者数と就業数全体に占める割合の推移

最近、中国や台湾の人材会社が日本国内に拠点を増やしています。

中国経済の成長が鈍化する中で、日本において中国人を雇用し、中国観光客向けのビジネスを展開するなど、外国人が日本国内で独自に経済活動を行う時代になってきました。

私の知人も、日本で働きたい、

日本語を学びたいという台湾人を日本の小売業で働けるような仕組みを作っています。

これまで外国人労働者といえば技能実習生というイメージがありましたが、それに限らず、

外国人が「日本で働きたい」と思える企業づくりが重要だと考えています。

全ての企業が外国人を雇う必要はないかもしれませんが、世の中は勝手にグローバル化が進んでいるわけで、10年先を想像すると、外国人を採用できる企業とそうでない企業の間には差が生まれるでしょう。

そのためには、制度設計はもちろんのこと、相手を理解しようとする気持ちや、異文化を受け入れる姿勢、少なくとも外国語を学んでみる意欲が重要だと考えています。

最後に、色々と言及しましたが、

結局のところ、

「新しいことを学ぼう」

「世代や国籍に限らず、人の話を聞いてみよう」

「素直に実行してみよう」

というマインドが日本を変えると思っています。

もちろん譲れないこともありますが、

前向きな姿勢が日本を元気にすると思います。

今週もよろしくお願いします。